Nicht mehr lange und wir befinden uns schon fast ein Jahr in der pandemischen Ausnahmesituation. Neben den AHA-Regeln und der allgemeinen Kontaktreduzierung im privaten und öffentlichen Raum, welche seitdem zu einem kontinuierlichen Bestandteil unserer Alltags geworden sind, gab es in diesem Zeitraum zwei Phasen, in denen verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen seitens der Politik durchgesetzt wurden.

Mitte März 2020 wurden aufgrund der steigenden Infektionszahlen in ersten Städten und Kommunen der Katastrophenfall ausgerufen, Großereignisse vorsorglich abgesagt und die deutschen Grenzen geschlossen bzw. Einreiseverbote verhängt. Am 22. März haben Bundesregierung und Länder umfangreiche Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen ausgerufen. In diesem Zeitraum blieben weite Teile der Wirtschaft von diesen Maßnahmen jedoch unangetastet, was die kapitalistische Wertschöpfungskette und letztendlich die Irrationalität unseres Wirtschaftssystems anschaulich belegt, wie wir bereits Anfang April 2020 in einer ersten Einschätzung dargestellt haben. Ähnliche Widersprüche und falsche Entwicklungen gelten z.B. für den Gesundheitssektor oder setzen direkt beim Tierproduktkonsum an, welcher Ursprungsquelle des Covid-19-Virus ist.

Ab Mitte April 2020 wurden dank erste Lockerungen sinkender Infektionszahlen von der Politik beschlossen, wobei der Virus natürlich weiter flächendeckend existierte. Seriöse Wissenschaftler*Innen warnten vor einem erneuten dramatischen Anstieg der Infektionszahlen – der sogenannten 2. Welle. Ein Anstieg der Fallzahlen galt als sicher, nur war der genaue Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Nachdem im Laufe des Oktobers 2020 die Infektionszahlen mit neuen Höchstständen in Deutschland zuksessive anstiegen, wurde für Anfang November 2020 ein schwächerer Lockdown beschlossen, wobei Schulen geöffnet und auch weite Teile der Wirtschaft von diesem Maßnahmen erneut unangetastet blieben. Aus dem anfänglichen “Teil-Lockdown” wurde Anfang Dezember 2020 ein “harter Lockdown” in welchem wir uns jetzt immer noch befinden. Aus unserer Sicht ist eindeutig, dass aus den Verfehlungen der Vergangenheit nicht im geringsten gelernt wurde. Kritik an nicht existenten bzw. völlig unzureichenden Maßnahmen oder an bereits bestehenden sind immer noch aktuell und notwendig! Weite Teile der Wirtschaft konnten und können weiterproduzieren oder Dienstleistungen anbieten, ohne dass die berechtige Frage gestellt wird, ob gerade deshalb eine deutliche Abnahme der Infektionszahlen -im aktuell bestehenden “Lockdown” – erschwert wird. Kritik an den getroffenen bzw. fehlenden und unzureichenden Maßnahmen sind zwingend notwendig. Die “lauteste” Kritik kommt seit dem Sommer allerdings primär von der “Querdenken”-Bewegung. Unter einem vermeintliche poltisch neutralen Deckmantel (abgesehen von der Ablehnung der Corona-Maßnahmen) werden antidemokratische, antisemitische und offen rechtsextreme Positionen auf ihren Kundgebungen vorgetragen.

Unsere linke Kritik macht sich vor allem an dem oben bereits angedeuteten Kontrast zwischen dem aus unserer Sicht notwendigen Eingreifen in unser aller Privatleben und dem, was politisch als “wirklich systemrelevant” angesehen wird, fest. So war es im November und Dezember für Schüler*Innen bedrückende Realität, dass der Schulunterricht im Präsenz in voller Klassenstärke stattfinden musste, während ihnen im selben Zeitraum das Treffen mit mehr als einer Person im öffentlichen Raum verwehrt wurde. Das Narrativ der Schulen, welche keine Infektionstreiber wären (1), ist mittlerweile widerlegt und entwickelte sich zu einem mittleren politischen Skandal zu den Ungunsten des Hamburger Bildungssenators (2). Abseits dessen führt eine solche Politk defintiv nicht dazu, dass Schüler*Innen die Gefahr der Pandemie ernst nehmen und sich deshalb auch den Einschränkungen ihres Privatlebens unterwerfen.

Was nun bezogen auf die Schule seit Mitte Dezember zum Glück keine Thema mehr ist, ist jedoch in weiten Teilen der Wirtschaft weiterhin bittere Wirklichkeit. Denn die große Koalition scheut sich vor dem “schwerwiegende[n] Eingriff in die betriebliche und unternehmerische Autonomie”, wie es der Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft Markus Jerger formulierte (3). In dieser Aussage spiegelt sich vortrefflich wieder, wie seit Beginn der Pandemie mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn ein*e jede*r erlebt tagtäglich einen schwerwiegenden Eingriff in die eigene Autonomie und Freiheit, welcher unangenehm, aber derzeit doch oft notwendig ist. Lediglich bei nicht mehr zu ignorierenden Hotspots mit hunderten Infizierten (z.B. beim Schlachtbetrieb Tönnies) werden in kürzester Zeit Betriebsschließungen durch die Politik durchgesetzt. Mit ernsthaften Argumenten aus volkswirtschaftlicher Perspektive, bezogen auf die Realwirtschaft, lässt sich jedoch die Ablehnung einer Homeoffice-Pflicht oder die Schließung von Betrieben, welche nicht für die Güter des täglichen Lebens notwendig sind, wahrscheinlich nicht begründen. Ganz abgesehen davon, dass große Teile des Kulturbetriebs und unabhängige Künstler*Innen diesen Status seit bald einem Jahr überstehen müssen. Viel eher scheint es sich dabei um ein reflexhaftes katzenartiges “zurückziehen und fauchen” zu handeln, welches bei potentiellen Eingriffen der Politik in wirtschaftliche Tätigkeiten Wirtschaftslobbyist*Innen antrainiert ist, oder von der Sorge um den Wert des Daxes geprägt, welcher im perversen Kontrast zu der Lage der Menschen erstmals die 14.000 Punkte knackte (4). Im Gesundheitswesen wurde ein Teil (!) der Beschäftigten mit – in Relation zu den massiven Belastung über ein 3/4 Jahr – mickrigen Bonuszahlungen abgespeist, während sich an den Arbeitsbedingungen nichts oder nur wenig geändert hat. Die Schulen öffneten nach den Sommerferien abgesehen von der zwischendurch außer Kraft gesetzten Maskenpflicht wie gewohnt, ohne dass eine Art der Vorbereitung auf die drohende 2. Welle stattfand, weshalb Schüler*Innen und Lehrer*Innen sich bei allmälich sinkenden Temperaturen im November mit der Pseudo-Lösung Stoßlüften arrangieren mussten. Erkenntnisse über die Verbreitung von Aerosolen im Raum gibt es nicht erst seit November 2020, eine Vorbereitung hätte defintiv stattfinden können. Studierende, welche zur Finanzierung ihres Studiums eigentlich auf Nebenjobs, etwa im geschlossenen Gastronomiebetrieb, angewiesen sind, bekommen wenig bis keine Unterstützung vom Staat. Ein Armutszeugnis eines Bildungssystems, welches sich zumindest auf dem Papier der Chancengleichheit verschrieben hat und nun erneut Studierende aus finanziell wohlhabenderen Haushalten bevorzugt. Auch die in Teilen Deutschlands beschlossene Pflicht zum tragen von FFP2-Masken offenbart erneut die Schwächen unseres Wirtschaftssystems: Denn all jenen, die ihren Beruf nicht im Homeoffice ausüben können, weiter normal arbeiten und sich der Infektionsgefahr aussetzen müssen, wird nun zusätzlich die finanzielle Last der zwar hochwertigeren aber erheblich teureren Maske auferlegt. Soll diese Maßnahme Wirkung zeigen, muss die Politik die Kosten der nicht lange haltbaren Masken tragen, ansonsten bleibt sie epidemologisch bedeutungslos und/oder eine Zumutung für finanziell schwächer Dastehende. Es lassen sich aus unserer Sicht noch viele weitere Punkte aufzählen unter denen Menschen in der Pandemiesituation finanziell und andersartig leiden, welche zur Ungunst der Betroffenen oftmals politisch eher halbherzig angegangen wurden. Auch auf die Sozialdemokrat*Innen der “Arbeiterpartei” SPD wird niemand mehr hoffen, der unter der aktuellen Situation leidet.

Dieser Diskussion müsste sich eine Gesellschaft eigentlich stellen, insbesondere im Kontrast zum Eingriff in die individuelle Freiheit. Maßnahmen, die wir eigentlich von autoriären Regimen kennen – wie zum Beispiel Ausgangssperren – müssen debattiert werden und im Verhältnis zu Eingriffen in die wirtschaftliche Freiheit gestellt werden. Dieser Aufgaben haben sich linke Parteien und Gruppen zu spät gestellt, denn bis ins neue Jahr herrschte zu dieser Thematik nahezu politische und mediale Funkstille.

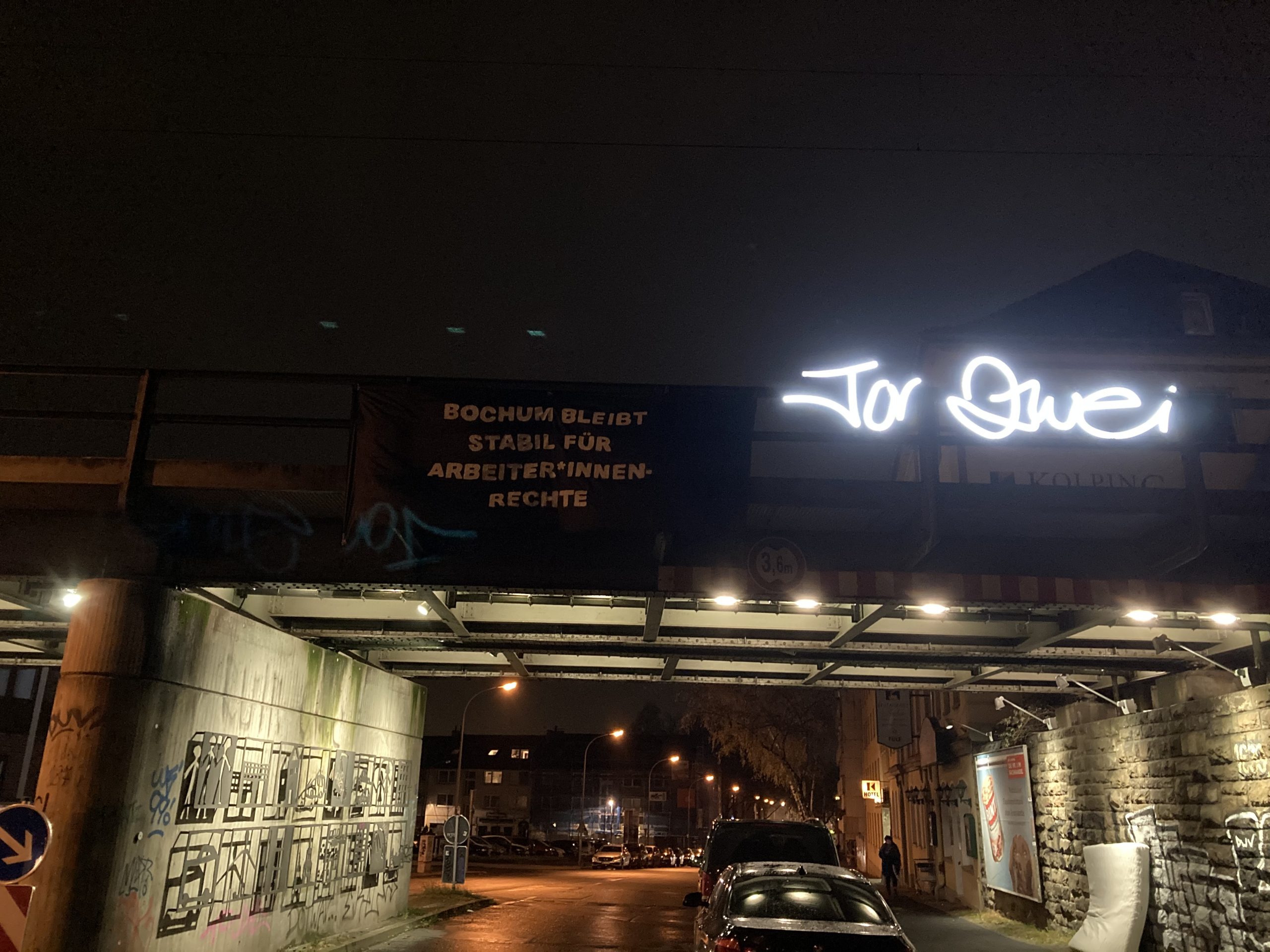

Angesichts dessen begrüßen wir die Initiative “Zero Covid”, welche auch die notwendige Frage stellt, wer besonders unter den Maßnahmen leidet, und wer weiter Geld verdient und sich den Einschränkungen durch zum Beispiel die spontane Reise nach Dubai entziehen kann. Bei dem Vorschlag der Initiative handelt sich nicht um eine “halbtotalitäre Fantasie” wie die TAZ meint analysiert zu haben (5), sondern um die logische linksradikale Ergänzung einer “halbtotalitären” Realität. Dabei sollte klar sein: Das Ziel heißt null Infektionen. Für einen europäischen Shutdown!